9月15日,“苏州发布”就近日网传“苏州工业园区并入姑苏区”发表情况说明,明确表示“信息不实”,2021年11月以来,苏州行政区划未做调整。

文中还称,近期国家统计局对全国城乡(含开发区)分类代码进行了更新,苏州城区的统计口径包括苏州工业园区,其下辖社区的城乡代码由镇中心区(121)改为主城区(111)。娄葑街道、胜浦街道、唯亭街道、斜塘街道、金鸡湖街道下辖各个社区的城乡分类代码都已改成了:111。此调整并非是区划调整,只是统计口径的调整。

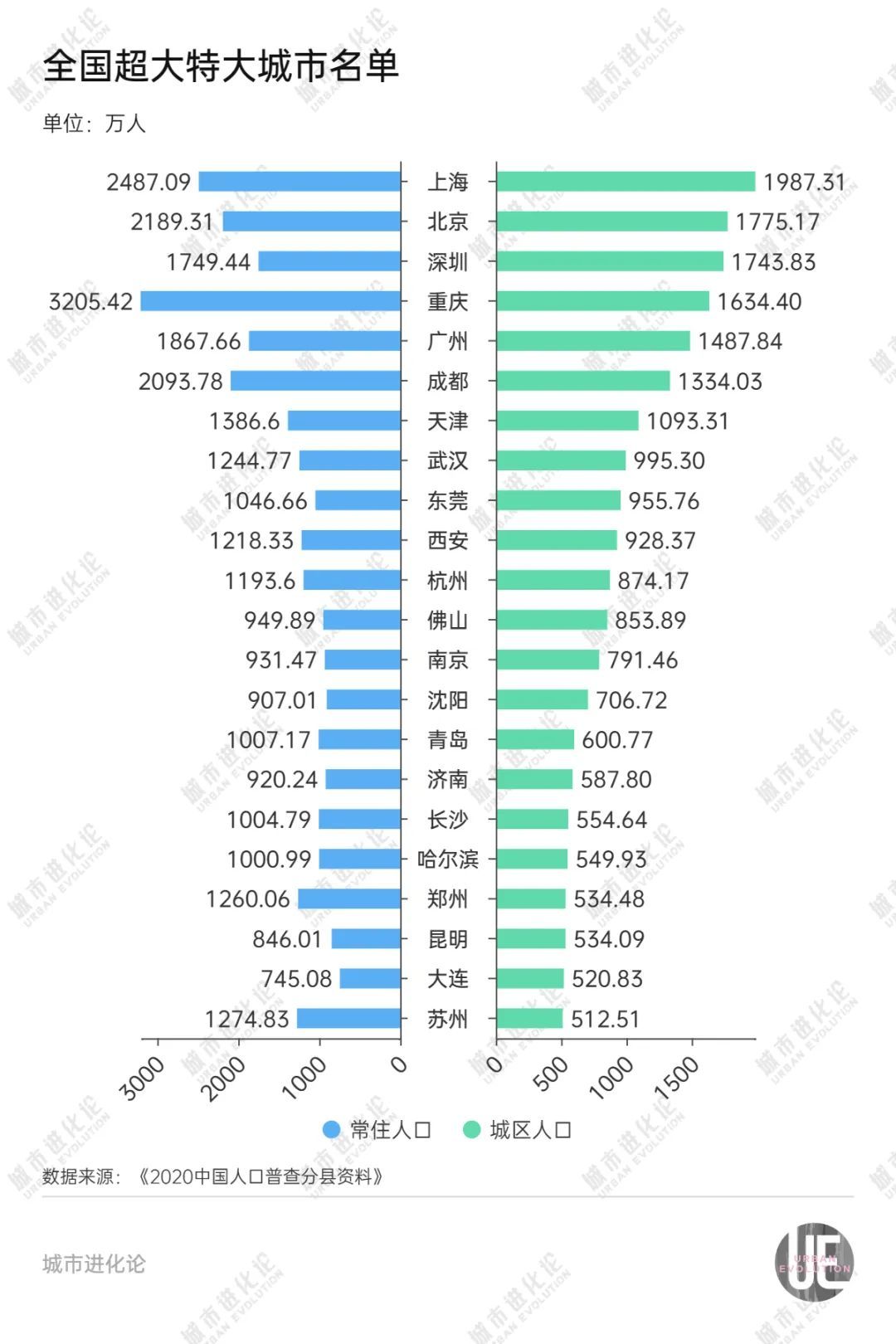

按照此次调整的统计口径,以2020年第七次全国人口普查公布的常住人口数据来算,苏州城区常住人口为512.51万人。

解读:根据国务院2014年下发的《关于调整城市规模划分标准的通知》,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市,城区常住人口500万以上1000万以下的城市为特大城市。也就是说,随着统计口径调整,苏州正式跻身“特大城市”。

当然,这与其说是“升级”,更准确地说应该是“正名”。

根据《2020中国人口普查分县资料》公布的各城市城区人口数据,我国共有106个大城市,包括7个超大城市、14个特大城市、14个Ⅰ型大城市以及71个Ⅱ型大城市。其中,苏州城区常住人口399.12万人,与厦门、宁波等一道位居Ⅰ型大城市之列。当时,就有不少声音因统计口径问题为苏州“叫屈”;而现在,苏州名正言顺地成为“特大城市”,我国超大特大城市也由此扩容至22城。

值得注意的是,苏州中心城区一直面临向心力不足、首位度不高的问题。此前不少声音指出,苏州县域经济的蓬勃发展,是以弱化中心城区的实力和吸引力为代价。

此前,河海大学区域和城市高质量发展智库首席专家刘奇洪还比较发现,苏州和深圳两市不同的城市发展模式带来了相异的产业格局:苏州以“飞地型”产业聚集地保留了相当比重的传统产业,正在被内部技术经济紧密联系的深圳拉开差距。

而近两年来,苏州频频提及要推动市域全域一体化发展,树立“大苏州”思维。以成为“特大城市”为契机,苏州能否逐渐补上向心力短板?