Scientia Geographica Sinica 2015 , 35 (4): 464-470

Orginal Article

基于地形起伏度的山区人口密度修正——以岷江上游为例刘颖1, 2, 邓伟1,

1. 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所,四川 成都 6100412. 中国科学院大学,北京 1000493. 成都信息工程学院,四川 成都 610225

Population Density Correction Method in Mountain Areas Based on Relief Degree of Land Surface:A Case Study in the Upper Minjiang River BasinLIU Ying1, 2, Deng Wei1,

1. Institute of Mountain Hazards and Environment, Chinese Academy of Sciences, Chengdu ,Sichuan, 610041, China2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China3. Chengdu University of Information Technology, Chengdu, Sichuan 610041, China

中图分类号: k901.3

文献标识码: A

文章编号: 1000-0690(2015)04-0464-07

通讯作者: 邓 伟,研究员。E-mail: dengwei@imde.ac.cn

收稿日期: 2014-01-29

修回日期: 2014-04-2

网络出版日期: 2015-04-20

版权声明: 2015 《地理科学》编辑部 本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助: 国家自然科学基金(41471469)、国家重点基础研究发展计划(973计划)项目(2015CB452706)资助

作者简介:

作者简介:刘 颖(1986-),女,回族,四川成都人,博士研究生,主要从事山区可持续发展研究。E-mail: liuying@imde.ac.cn

展开

摘要

山区人口承载能力评价是山区国土空间管理的基础之一,而准确的人口密度数据是正确评价人口承载能力的基础。传统的人口密度算法并未考虑地形起伏度对人口分布带来的影响,不能客观反映山区人口聚集程度。引入地形起伏度、海拔高度因子,选择岷江上游作为研究区,首先运用GIS技术提取地形起伏度,再运用SPSS软件对人口密度与地形起伏度相关性进行分析,确定县域不同地形起伏度与海拔人居适宜标准,剔除阈值以外不适宜人口聚居的面积,对人口密度进行修正。研究结果表明:① 岷江上游人口分布受地形起伏度的影响显著,二者的对数曲线拟合度为0.89,汶川县、茂县、理县、黑水县与松潘县地形起伏度与人口分布的相关性分别为:0.841、0.773、0.643、0.696和0.730;② 应用地形起伏度对岷江上游人口密度修正,为真实反映山区人口密度提供了新的考量依据,剔除了人口密度空间噪音,5县地形起伏度与海拔适宜标准分别为:汶川3.2°和3 693 m,茂县4°和4 033 m,理县4.3°和3 790 m,黑水4.4°和3 853 m、松潘4.2°和3 966 m;地形起伏度高值区面积越大,修正前后的人口密度偏差越大,地形起伏度较大的理县和黑水县修正后的人口密度分别提高了7.8倍和5.6倍;地形起伏度较低的汶川县与茂县修正后人口密度仅分别提高2.3倍与2.4倍;③ 岷江上游人口潜在压力大,不同区域应因地制宜,汶川和茂县采取重点集约发展战略,理县和黑水县采取适度开发战略,松潘县应采取恢复与保护生态策略。

关键词: 山区 ; 人口密度 ; 地形起伏度 ; 海拔高度 ; 岷江上游

Abstract

A prerequisite for the protection and governance of mountainous areas is the scientific evaluation of the population carrying capacity, which depends on an accurate assessment of population density. The prior method of calculating population density does not consider the effect of the relief degree of land surface (RDLS) on population distribution. Therefore, it cannot accurately reflect the degree of population aggregation, especially in mountainous areas. Thus, this study selects the Upper Minjiang River Basin as the research area and introduces the RDLS and elevation factor. First, it extracts the exact population value by means of geographic information system technology. Second, it conducts the correlation analysis between the population distribution and the RDLS by using the Statistical Package for Social Science (SPSS). Then, based on the correlation and the population distribution analysis, this method is used to determine the appropriate standard of RDLS and elevation in different mountainous areas. According to the corresponding results, it calculates and corrects the population density of the upper Minjiang River Basin. The results show that: 1) The population distribution of the upper Minjiang River Basin is strong affected by RDLS, correspondingly, the R2 value between the RDLS and the population of the upper Minjiang River Basin is 0.89. The correlation coefficients between the RDLS and the population density of different county (Wenchuan county, Mao county, Li county, Heishui county and Songpancounty) are 0.841, 0.773, 0.643, 0.696 and 0.730, respectively. 2) The RDLS and elevation are introduced to revise the population density in the upper Minjiang River Basin. According to the results of the population cumulative distribution curve, the rational RDLS for human habitation in Wenchuan County, Mao County, Li County, Heishui County and Songpan County are 3.2°, 4°, 4.3°, 4.4° and 4.2°, respectively. The corresponding elevation is 3 693 m, 4 033 m, 3 790 m, 3 853 m and 3 966 m. 3) The population density has been corrected is clearly different from the previous result. The higher RDLS of mountainous areas, the more obvious discrepancy exists. For example, compared with previous result, the revised population density in Li County and Heishui County increase by 7.8 and 5.6 times, respectively. In contrast, the revised population density in Wenchuan county and Mao county increase by 2.3 and 2.4 times, respectively. 4) The upper Minjiang River Basin is confronted with greater pressure of population growth. Thus the population distribution of this area should be guided by local social, economic, topographic and other conditions. Specifically, Wenchuan county and Mao county should adopt intensive development strategy, Li County and Heishui County should adopt moderate development strategy and Songpan County should adopt ecology repair strategy.

Keywords: mountain areas ; population density ; relief degree of land surface ; elevation ; the upper Minjiang River Basin

0

本文引用格式 导出

刘颖, 邓伟, 宋雪茜, 周俊. 基于地形起伏度的山区人口密度修正——以岷江上游为例[J]. , 2015, 35(4): 464-470 https://doi.org/

LIU Ying, Deng Wei, SONG Xue-qian, ZHOU Jun. Population Density Correction Method in Mountain Areas Based on Relief Degree of Land Surface:A Case Study in the Upper Minjiang River Basin[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(4): 464-470 https://doi.org/

作为直接反应人口现状及压力的重要指标,人口密度在人口承载能力评价中被广泛应用。但现有的人口密度计算常以行政区国土总面积为统计范围,未充分考虑地形、海拔高度、地质灾害等对人口分布造成的影响[]。例如,按照此算法,中国西藏平均人口密度为2人/km2,远低于国内其他地区,表面上说明该地区人口承载潜力大。但实际情况远非如此,该区域多为海拔超过4 000 m的高山地貌,有效的耕地仅分布于狭窄的南部河谷地带,面积不足西藏自治区面积的3‰,草原牧场受寒冷干旱影响,单位面积载畜量也较低,综合考虑这些因素,其人口承载力潜力远不及中国其他地区。先前已有少量研究注意到了地形等自然条件与人口分布之间的关系,这些研究表明地形起伏度是影响城镇布局、人口分布的重要因素[~],但是并未专门针地形起伏度最大、变化最剧烈的山区进行分析。与平原和浅丘地区不同,山区中海拔较高、地形起伏度较大的区域往往占较大的比重,这些地区不适宜人类聚居,传统的人口密度计算并未考虑这些因素对人口分布的影响[],造成计算所得的人口密度明显低于真实值,因此充分考虑山区地形条件的特殊性,确定适宜生产、生活的土地与空间分布是计算山区真实人口密度的关键。

岷江上游地处中国自然地貌阶梯中第一和第二阶梯之间的过渡地带,以高山峡谷地貌为主,人口主要分布在河谷及两侧地势相对平缓区域,本文尝试引入地形起伏度因子,并考虑海拔高度对人类生活、生产的限制,选择岷江上游作为研究区,对山区人口密度算法进行修正,以期得到较为准确的岷江上游地区人口密度数据,为准确评估该地区资源环境承载力提供基础数据[~],同时也为山区人口密度的准确估算提供新方法。

1 研究区概况岷江上游位于青藏高原东南缘、四川盆地西北部(31°26′N~33°16′N,102°59′E~104°14′E),其范围与四川省阿坝藏族羌族自治州的汶川县、理县、茂县、黑水县和松潘县五县的行政辖区基本重合,全流域面积约为2.24×104km2。境内以高山峡谷地貌为主,是四川盆地向青藏高原的过渡区域,区内有海拔超过6 000 m的高山带,也有海拔在800 m的河谷地带,相对高差可达5 000多m。地势平缓区主要集中在河谷两侧及东南部的汶川和茂县。

从人口分布来看,岷江上游人口主要分布在河流两侧地势相对平缓区。根据全国第六次人口普查数据,该区总人口约为38.52万人,其中,黑水县6.07万人;理县4.66万人;茂县10.48万人;松潘县7.23万人;汶川县10.08万人。整体地势相对平缓的茂县和汶川两县集聚了岷江上游总人口的一半以上。从人口增长来看,第六次人口普查与第五次普查人口总数基本持平。但是,结合考虑“5.12”汶川特大地震造成的人口伤亡情况,该区同期人口增长近5%。其中,新增人口约50%集中分布于汶川与茂县。从民族类别来看,该区以少数民族为主,其中,藏族、羌族、回族等少数民族人口占总人口比重约为76.79%。

2 数据来源、处理与研究方法 2.1 数据来源与处理本文主要采用岷江上游DEM数据、人口密度栅格数据与人口统计数据。其中,人口统计数据选用全国第六次人口普查口径常住人口数据;DEM数据由地球系统科学数据共享网()提供,分辨率为60 m×60 m;行政区划界线由地图数字化获得。在进行处理运算前,首先借助ArcGIS平台对所有图形数据进行校核与投影变换,确保输出图形数据为统一投影方式与精度。对栅格数据与行政界线矢量数据进行校核,确保数据在拓扑和逻辑上准确无误。投影方式采用ALBERS等积圆锥投影(Krasovsky_1940_Albers)。

2.2 研究方法2.2.1 地形起伏度计算

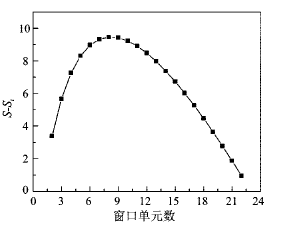

1)最佳统计单元计算。地形起伏度(relief degree of land surface)也称地势起伏度、相对地势或相对高度,是指某一确定面积内最高和最低点之高差。可反映宏观区域地表起伏特征,是定量描述地貌形态、划分地貌类型的重要指标。随着某一个范围的增大,地势起伏度必然会增加,因此地形起伏度研究的关键是确定最佳统计单元,根据前人的研究得出地形起伏度随面积的变化曲线呈逻辑斯蒂曲线,最佳统计单元的大小确定即在此曲线由陡变缓处。本文应用均值变点分析法计算最佳统计单元[,]。令数据序列{xi}中i= 1,2…N,样本分为x1,x2,…xi-1和xi,xi+ 1…xN两段,计算每段样本的算术平均值Xi1、Xi2及其统计量,及总体样本的离差平方和S及分段样本的离差平方和之差Si。其中

图1 S和Si差值变化

Fig. 1 Change of difference between S and Si

2) 地形起伏度计算。不同领域应用目的不同,地形起伏度在定义、提取方法及等级划分等方面存在一定的差异。地形起伏度的经典计算公式为Max(H)-Min(H),即某一确定面积内最高和最低点之高差,其他计算公式都在此公式基础上衍生得到。牛文元等考虑到地形起伏度对生态环境脆弱度影响,将平地比重引入该模型;封志明将500 m作为中国基准山体高度,地形起伏度作为独立数值具备了地理学意义,用于分析地形起伏度与人口分布的相关性[]。本研究探讨基于地形起伏度的人口密度修正,因此根据封志明等提出的人居环境自然适宜性背景下地形起伏度定义,计算岷江上游地形起伏度。计算公式如下:

式中:RDLS为地形起伏度;Max(H)和Min(H)分别为区域内的最高与最低海拔(m);P(A)为区域内的平地面积(km2);因岷江上游为高山峡谷地貌,因此本研究把坡度小于等于10°区域确定为平地;A为区域总面积。在本研究中,确定0.9 km×0.9 km栅格为基本评价单元,则A值为0.81 km2。

根据公式(1),应用ArcGIS空间分析(Spatial Analyst)模块中邻域分析功能(Neighborhood)和栅格计算功能(Raster Calculator)来获取岷江上游及各个县的地形起伏度,过程如下[, ~]:① 运用Block Statistic命令提取该栅格区内最大值Max(H)和最小值 Min(H),并将此值赋予该栅格区内的所有栅格,生成相应新数据层;② 运用栅格计算器计算Max(H)和Min(H)数据层的差值,生成相应新数据层,据此完成研究区的海拔提取;③ 提取平地面积(坡度≤10°),对数据进行重新分类,将不参与分析的非平地相应数值设置为空值。开辟15×15分析窗口,在每一窗口内统计出平地相应栅格数,再利用栅格计算器,将非平地的空值改为0,乘以栅格单元的面积,形成新数据层[];④ 运用栅格计算器对新生成图层进行计算,获取地形起伏度数据层,完成研究区地形起伏度计算。最后运用空间分析工具(Extract by Mask)根据行政边界矢量数据,提取岷江上游各县地形起伏度数据。

2.2.2 地形起伏度与人口分布相关性分析

在ArcGIS空间分析模块下,将地形起伏度与岷江上游人口密度栅格数据进行空间配准,运用区域统计分析模型,统计不同地形起伏度的人口密度值;在SPSS软件的支持下,制成岷江上游地形起伏度与人口密度相互关系的散点图。

2.2.3 人口密度提取

本文关于人口密度的提取是根据人口分布的地形起伏度与海拔阈值对人类居住面积进行修正,剔除阈值以外不适宜人类居住的区域,利用修正后的面积计算人口密度,公式如下:

式中,PD 表示人口密度;P表示研究区总人口数,A表示栅格单元的面积,CRDLS≤n表示地形起伏度小于n且海拔高度小于人口分布极限的栅格数。其中栅格数据分辨率为60 m,A取值为0.0036 km2;界定当人口累积频率达到90%所对应的地形起伏度值是适宜人类居住的阈值,人类分布的极限海拔高度为各个县人口累积数达到100%对应的海拔高度,两个阈值的交集所对应的面积则是适宜人类居住的区域,据此获取岷江上游人口密度。

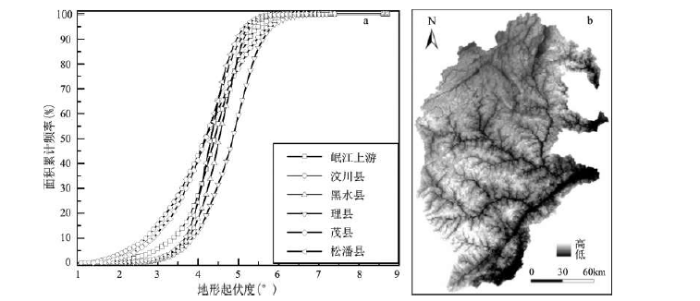

3 结果分析 3.1 地形起伏度特征从整体看,岷江上游地形起伏度以高值为主。地形起伏度的最低值为1.1°,大部分区域地形起伏度值域介于4~6°之间,当地形起伏度等于2°时,累计频率为0.85%,当地形起伏度从3°增加至4°时,累积频率增加显著,从5.53%增长至26.95%,当地形起伏度从4°增加至5°时,累积频率增幅到达最大,从26.95%增长至81.62%,地形起伏度达到6°时,累计频率为98.91%(a)。

岷江上游各县地形起伏度差异明显。汶川县与茂县地形起伏度相对较低,其余3县地形起伏度较大。从面积累积曲线看,当地形起伏度为2.5°时,汶川县与茂县地形起伏度累积频率进入快速增长阶段,而理县、黑水县与松潘县则在地形起伏度达到3.5°时才进入快速增长阶段,即地形起伏度低值区集中在汶川县与茂县。根据统计,地形起伏度低于3的地区超过95%,主要位于茂县和汶川县,两县低值区面积占全县国土面积比例均超过10%,表明其地势相对平缓,宜垦土地相对集中,适宜人口集聚(b)。

图2 岷江上游地形起伏度

Fig.2 The relief degree of land surface(RDLS) of the upper Minjiang River Basin

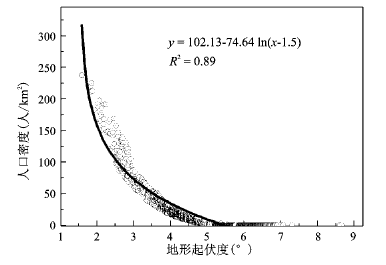

3.2 地形起伏度与人口分布相关性岷江上游地形起伏度与人口密度间存在较强的相关性,二者对数曲线拟合度为0.89。随着地形起伏度的增高,人口密度有减小的趋势()。

图3 岷江上游人口密度与地形起伏度相关性

Fig.3 Correlation between RDLS and population density in the upper Minjiang River Basin

分区域看,岷江上游5个县人口密度与地形起伏度存在较强相关性,相关性随着地形起伏度的增加有下降趋势。汶川县与茂县是岷江上游地形起伏度低值分布的主要区域,人口分布与地形起伏度的相关性最强,其余3县稍弱于汶川县与茂县()。

Table 1

表1

表1 岷江上游各县人口密度与地形起伏度的相关性

Table 1 Correlation between RDLS and population density of different county in the upper Minjiang River Basin

地区地形起伏度变辐(°)相关性

汶川 1.1~7.4 0.841

茂县 1.4~6.7 0.773

理县 2.2~7.2 0.643

黑水 2.2~8.7 0.696

松潘 1.7~6.9 0.730

新窗口打开

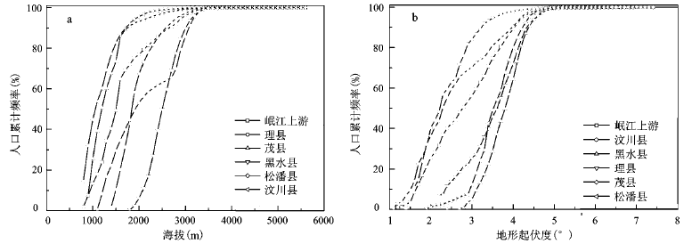

3.3 岷江上游人口分布特征关于中国地形起伏度及其与人口分布相关性的研究成果表明[],就全国尺度而言,总人口中仅有0.57%分布在地形起伏度大于3°的地区,但由于山区地貌特征与平原地区有较大差异,人口集中分布的地形起伏度阈值上限为3,这一阈值对于广大山区未必具有普适性,实际上,海拔高度也是限制人口分布的重要因素之一。因此本研究采用岷江上游人口密度栅格图、地形起伏度与DEM,利用ArcGIS区域分析模块,统计不同地形起伏度与海拔高度下的人口密度,制成人口累积分布曲线,以期揭示岷江上游人口分布特征,并确定各县人口分布的地形起伏度与海拔高度阈值。

从地形起伏度看,当人口累积频率达到90%时,人口累积分布曲线增长趋势减缓,人口增加趋于平稳,将该点对应的地形起伏度作为人口分布的地形起伏度阈值上限。根据人口累积分布曲线确定5个县地形起伏度的阈值分别为:汶川3.2°,茂县4°,理县4.3°,黑水4.4°,松潘4.2°。从海拔看,人口累积频率达到100%时对应的海拔高度为岷江上游人口分布的最高海拔,根据人口累积分布曲线确定5个县人口分布的海拔阈值:汶川3 693 m,茂县4 033 m,理县3 790 m,黑水3 853 m,松潘3 966 m()。

图4 岷江上游不同海拔(a)、地形起伏度(b)人口累积分布曲线

Fig.4 Accumulative population frequencies with different elevation(a) and RDLS(b) in the upper Minjiang River Basin

3.4 人口密度修正充分考虑地形起伏度以及海拔高度对人口分布的影响,根据地形起伏度与海拔高度的阈值,剔除不适宜人类居住的国土面积,对岷江上游人口密度进行修正。结果表明(),从整体水平来看,修正后岷江上游人口密度(算数平均)较之传统算法提高3.7倍,达到62.77人/km2,分区域看,茂县、汶川县、理县、黑水县和松潘县剔除阈值以外的相应面积占国土总面积比重分别为41.20%、43.07%、12.79%、17.79%和24.37%;引入地形起伏度与海拔作为修正因子对人口密度修正后,理县人口密度最高,达到79.07人/km2;黑水县次之,为77.11人/km2;茂县和汶川县分别为62.3人/km2和63.65人/km2;松潘人口密度最低,仅为31.4人/km2。从人口密度变化幅度看,茂县、理县、汶川县、黑水县与松潘县人口密度分别提高约2.4、2.3、7.8、5.6与4.1倍。

Table 2

表2

表2 基于地形起伏度修正前后的岷江上游人口密度对比(人/km2)

Table 2 The comparison of population density before and after RDLS correction of the upper Minjiang River Basin

茂县汶川县理县黑水县松潘县

修正后算法 62.30 63.65 79.07 77.11 31.74

传统算法 25.66 27.41 10.11 13.72 7.73

提高倍数 2.4 2.3 7.8 5.6 4.1

新窗口打开

4 结论与讨论1) 应用地形起伏度修正人口密度,为真实反映山区人口密度提供了新的考量依据。本文在地形起伏度与人口密度相关性分析基础上,充分考虑地形起伏度与海拔高度对人口分布的影响,合理计算岷江上游适宜人口分布的面积,剔除无人居住区,以此为基础对其人口密度进行修正,提高了其人口密度指标的真实性,有助于准确掌握该区人口承载力与可持续发展水平。文章对人口密度修正的探索为解决山区人口密度值偏低的问题提供了新的考量方法。未来研究中,对于地形复杂、生态国土比重大的山区,人口的合理密度除了要考虑地形起伏度、海拔高度外,还应进一步耦合水土资源配置能力、山地灾害风险等因素,以促进山区人口、资源与环境相协调,确保山区人地关系的可持续性[]。

2) 地形起伏度高值区面积越大,人口密度偏差越大。传统的计算方法将不适宜生产和生活地区包括在内,造成人口密度计算偏低。因此,确定山区人口合理密度的关键是确定适宜生产、生活的适宜土地面积。地形起伏度高值区面积越大的山区,适宜居住的土地面积越小,从而使得人口密度计算值偏差大。例如岷江上游的理县和黑水县,适宜居住的面积仅占全县总面积的12.79%和17.79%,修正后的人口密度分别提高了7.8倍和5.6倍;汶川县与茂县地形起伏度低,适宜居住的面积占全县总面积达到43.07%和41.20%,修正后人口密度仅分别提高2.3倍与2.4倍。综上所述,地形起伏度越大的山区,越有必要修正人口密度,明确人口集聚的真实水平。

3) 岷江上游人口潜在压力大。山区人口容量取决于最薄弱的土地要素[~],即山区人口空间分布受制于适宜居住的土地面积。茂县、汶川县、理县、黑水县和松潘县地形起伏度小于4°的面积占全县面积的比例分别为41.20%、43.07%、12.79%、17.79%和24.37%,除茂县和汶川县外,其余3县适宜居住的土地面积均小于25%。因此,综合考虑土地资源现状和人口分布特点,其人口潜在压力大。其次,岷江上游人口分布分散,大部分山区居民就地利用资源[],造成山区森林破坏,加剧土地破碎,导致山区生态环境恶化。因此,尽管该区当前人口密度低于平原地区,但是,对脆弱的山地生态系统而言,人口的潜在压力巨大。

4) 岷江上游应因地制宜引导人口合理布局。岷江上游人口潜在压力大,人口分散布局特征明显,降低了资源利用效率,加剧了生态环境破坏的风险,导致了医疗、教育、公共交通、供水供电等公共服务匹配困难[,],因此应引导该区人口适度集中布局,促进土地集约高效利用。鉴于岷江上游人口分布特征与地形条件,在地形条件和人口容量等因素限制下,汶川和茂县应坚持集中、集约、高效原则进行人口和产业布局,引导分散布局的人口集中居住,围绕产业建设,建立集中安置区,可以进一步提高适宜居住地区的人口规模与用地效益;对于资源环境承载力较差的理县和黑水县,应坚持适度开发的原则,引导人口集中合理布局,将人口密度控制在适度规模;对于生态功能重要、资源环境承载力差、灾害风险大的松潘县,应以保护和恢复生态为主,人口规模不宜持续提高,考虑其地形起伏度与海拔高度对人口分布的影响低于其他4县,人口分布受民族、文化等的影响较大,该区域引导人口合理布局存在更大困难,因此可采取适度集中、梯度迁移的方式,引导人口向适宜居住地区搬迁,逐步改善其人口分散的格局,优化人口空间聚落体系。

The authors have declared that no competing interests exist.

参考文献文献选项

[5] Feng Z M, Tang Y,Yang Y Z,et al.Relief degree of land surface and its influence on population distribution in China

[J]. Journal of Geographical Sciences, 2008, 18:237-346.https://doi.org/10.1007/s11442-008-0237-8 URL Magsci 摘要

<a></a>The relief degree of land surface (RDLS) is an important factor for describing the landform at macro-scales. This study defines a concept for RDLS and applies the concept for population distribution study of the entire country. Based on the concept and macro-scale digital elevation model datum and ARC/INFO software, the RDLS at a 10 km×10 km grid size of China is extracted. This paper depicts systemically the spatial distributions of RDLS through analyzing the ratio structure and altitudinal characters of RDLS in China. The conclusions are drawn as follows: the RDLS in more than 63% of the area is less than one (1) (relative altitude is less than 500 m), reflecting the fact that most of RDLS in China is low. In general, the RDLS in the west is larger than that in the east and so is the south than that of the north in China. The RDLS decreases with the increase of longitude and latitude and the change of RDLS at the latitudes of 28°N, 35°N, 42°N, as well as at the longitudes of 85°E, 102°E, 115°E could reflect the three major ladders of China. In the vertical direction, the RDLS increases with the increase of altitude. Analysis of the correlation between RDLS and population distribution in China and its regional difference shows that the R<sup>2</sup> value between RDLS and population density is 0.91 and RDLS is an important factor influencing the spatial distribution of population. More than 85% of the people in China live in areas where the RDLS is less than one (1), while the population in areas with RDLS greater than 3 accounts only for 0.57% of the total. The regional difference of correlation between RDLS and population within China is significant and such correlation is significant in Central China and South China and weak in Inner Mongolia and Tibet.

1):146~

151;160.基于GIS的关中-天水经济区地形起伏度与人口分布研究

[J].地理科学, 2012,32(8):951~957.URL Magsci 摘要

<p>地形起伏度作为影响人口分布的重要因素之一,是人居环境自然评价的一个重要指标, 在小尺度人居环境自然评价方面也具有较高的准确性和实际应用价值。基于关中-天水经济区栅格数字高程模型,采用窗口分析等方法,利用ArcGIS 软件空间分析模块中的邻域分析,提取了基于栅格尺度的关中-天水经济区地形起伏度,并从比例结构、空间分布和高度特征3 个方面系统分析了关中-天水经济区地形起伏度的分布规律及其与人口分布的相关性。研究结果为: ①关中-天水经济区的地形起伏度以中低值为主,地形起伏度小于2.4 的区域占总面积的96.66%, 其中平地比例占总体的32.4%;地形起伏度越高的地区,平地比例越低,反之亦然。②关中-天水经济区的地形起伏度呈现南北高中间低的空间格局,最高值为宝鸡市太白县,最低值为关中平原;经度上的变化规律不是很明显, 纬度上的地形起伏度无论从南到北还是从北到南都是先下降后增高的。③随着海拔高度的增加,地形起伏度呈现逐渐升高趋势, 但变化幅度不大。④地形起伏度对区域人口分布有较强的影响,关中-天水经济区近90%的人口居住在地形起伏度小于1.5 的地区,人口密度与地形起伏度的曲线拟合度非常高。</p>

中国人口密度数字模拟

[J]. 地理学报,2003,58(1):17~24.https://doi.org/10.3321/j.issn:0375-5444.2003.01.003 URL Magsci 摘要

<p>运用基于格点生成法的人口密度空间分布模拟模型,通过运行净第一性生产力空间分布、数字高程、城市规模及其空间分布和交通基础设施空间分布等数据集,模拟了中国人口密度的空间分布规律。模拟结果表明,人口密度的最高值集中在北京、上海和郑州之间的三角区 (BSZ) 及珠江三角洲地区;同时,这个BSZ峰值三角区有发展为以上海-南京-杭州大都市密集区、武汉市、西安市、北京-天津-唐山大都市密集区和沈阳-大连大都市密集区为顶点的五角形峰值区的趋势,珠江三角洲峰值区也正在向外围地区扩展。</p>

山区资源环境承载力研究现状与关键问题

[J]. 地理研究,2010,29(6) :959~969.https://doi.org/10.11821/yj2010060001 URL Magsci 摘要

<p>承载力是度量区域可持续发展的重要参量。本文辨析了资源环境承载力、区域承载力和生态承载力概念的内涵差异,回顾了资源环境承载力的研究历程,探讨了山区资源环境承载力研究中存在的问题。研究认为,目前国内外对山区资源环境综合承载力的研究仍显不足,其系统性有待于深化。主要问题在于:理论体系尚不成熟,仍待继续完善;研究方法和技术手段不足,影响理论发展;多于静态评价分析,少于动态预测研究;山区资源环境承载力研究套用平原研究模式,未充分贴合山区自身特点。基于前瞻性,资源环境承载力研究需要进一步完善理论体系,深入探索其定量研究的技术和方法,充分重视山区资源环境承载力所具有的"国家性"特征,深刻认识山区少数民族文化因素对资源环境承载力的影响,更好地把握山区资源环境承载力的空间分异特征,从而使资源环境承载力研究成果更具有指导性。</p>

中国西南山区资源环境安全态势评价

[J]. 地理研究,2011,30(12):2305~2315.https://doi.org/10.11821/yj2011120018 URL Magsci 摘要

选择西南山区5省市区(广西、重庆、四川、贵州和云南)作为研究区域,遵循"压力-状态-响应"框架构建评价指标体系,运用熵权-模糊综合评价方法对西南山区5省近11年来的资源环境安全总体态势进行了初步综合评价。结果表明:研究时段内,西南山区资源环境安全整体水平较低,但区域内各省的资源环境系统呈现良性发展趋势;资源环境综合安全水平由高到低依次是云南、重庆、四川、贵州、广西;2006年以来,各个省份的资源环境安全各等级隶属度曲线呈明显的收敛特征,说明"十一五"以来,西南山区"建设资源节约型、环境友好型社会"战略取得一定成效;西南山区整体上远未摆脱以牺牲资源环境的长期安全与稳定换取经济总量短暂增长的发展模式。

中国地势起伏度最佳统计单元的求证

[J]. 湖北大学学报(自然科学版),1990,12(3):266~271.URL

A new typology for mountains and other relief classes: an application to global continental water resources and population distribution

[J]. Mountain Research and Development ,2001,21:34-45科学面对山区发展已是刻不容缓——写自汶川大地震的警示

[J].山地学报,2009,27(01): 1~4.URL 摘要

在对5·12汶川大地震灾区考察中发现,汶川大地震暴露出山区发展中许多深层次的问题,尤其是山地科学研究现状存在很大缺憾.针对所暴露的问题,重新对山地科学研究的丰富内涵作了全面系统的论述,指出无论是山地科学体系构建,还是山区资源环境的保护利用、山区发展布局、灾后重建,山地研究所涉及的相关科学体系及其山区发展中的安全等问题,都需要尽快建立起一个国家层面的政策调控机制,进而科学指导编制山地科学研究分期计划,加强布局,调动和协调国内相关研究力量,形成山地科学研究的合力,整体上促进山地科学的发展,推动山地科学基础理论与技术创新和重大突破,从科技创新方面支撑和促进山区又好又快又安全的发展.最终引领世界山地科学的发展.

基于土地利用的中国人口密度模拟

[J].地理学报,2004,59(2):283~292.https://doi.org/10.11821/xb200402015 URL Magsci 摘要

<p>土地利用数据综合了影响人口分布的众多因素的信息。根据分县控制、分城乡、分区建模的思路,建立基于土地利用的中国1km栅格人口模型。对农村人口采用线性加权模型进行模拟,根据全国12个农业生态区内人口与各类农业用地之间的相关关系选取指标,采用逐步回归计算各指标的回归系数,并结合土地的生产力及其与人口的相关性,确定各指标的加权系数。对城市人口,建立基于城镇规模的人口距离衰减加幂指数模型。结果分析表明,“胡焕庸”线以东人口占全国的94.58%,人口密度是该线以西的21倍;东部人口集中于黄淮海地区、四川盆地、长江中下游、东北平原及沿海地区,东南沿海又表现为“点轴”分布的特点。验证表明,模拟结果具有较高的精度。</p>

The Relief degree of land surface and its correlation with population distribution in urban agglomerations of China

[C].Hai Kou:International Conference on Industrial and Information Systems,2009.基于地理加权回归的山区人口分布影响因素实证研究——以贵州省毕节地区为例

[J]. 人口研究, 2012,(4):53~63.URL 摘要

山区人口分布受多种经济、社会 等非空间因素的影响外,还与不同区域的地理分布有密切关系。文章以贵州省毕节地区为例,以乡镇区域为研究单元,运用地理加权回归(GWR)分析方法,兼与 全局普通二乘法(OLS)方法进行比较,研究人口密度和经济、社会、自然等因素的空间相关关系。研究表明,社会经济因素对毕节山区人口分布的影响大于自然 环境因素的影响;海拔对毕节山区人口分布的影响不如坡度的影响显著;综合经济实力、城镇化水平、交通条件和地形条件的好坏与其对人口分布的影响大小呈反相 关,而医疗条件的好坏与其对人口分布的影响大小呈正相关。因此,"加强城镇建设、鼓励人口聚集,加强生态移民工作、保护资源环境"是未来毕节地区相关政策 的基础。

基于栅格数据的山区人口分布规律研究

[J]. 地理信息世界,2013,(6): 23~27URL

地势起伏度对三峡库区人口及经济发展水平的影响

[J]. 长江流域资源与环境,2013,(6):686~690.URL Magsci 摘要

<p>在1[DK]∶10万三峡库区DEM的基础上,采用窗口分析等方法提取了地形起伏度,利用均值变点分析方法确定三峡库区地势起伏度的最佳统计单元是015 km2。首次绘制了基于最佳统计单元的三峡库区地势分布图,确定地形起伏度是影响三峡库区人口分布和经济发展的重要因素之一。在系统分析了三峡库区地形起伏度的分布规律基础上,选择城镇化率、农村居民恩格尔系数、经济密度、人口密度等指标,定量揭示地形起伏度对人口和经济发展的影响。结果显示三峡库区的地形总体以起伏山地为主。地形起伏度与人口密度、经济密度呈极显著的负相关,地势起伏度大的区域,人口密度较小,经济发展相对滞后,农村居民生活相对贫困。地势起伏度小的区域,人口密度较大,经济相对发达。这对认知山区人口和经济的空间格局,将三峡库区资源开发利用以及产业布局在适度的地势起伏度范围,对于有效进行三峡库区资源开发、促进区域经济效益最大化具有重要的参考价值</p>

中国地形起伏度及其与人口分布的相关性

[J]. 地理学报, 2007, 74(10):1073~1082.https://doi.org/10.3321/j.issn:0375-5444.2007.10.007 URL 摘要

基于人居环境自然评价的需要, 运用GIS技术,采用窗口分析等方法,提取了基于栅格尺度(10km×10km)的中国地形起伏度,并从比例结构、空间分布和高度特征3个方面系统分析了 中国地形起伏度的分布规律及其与人口分布的相关性。研究表明:中国的地形起伏度以低值为主,63%的区域低于1(相对高差≤500m);空间分布呈现西高 东低、南高北低的格局;随着经度和纬度增高,地形起伏度呈逐渐下降趋势,28oN、35oN、42oN纬线和85oE、102oE、115oE经线上的地 形起伏度符合中国三大阶梯的地貌特征;随着海拔高度增加,地形起伏度呈现逐渐升高趋势。实证分析表明:中国的地形起伏度与人口密度有较好的对数拟合关系, 拟合度高达0.91;全国85%以上的人口居住在地形起伏度小于1的地区,在地形起伏度大于3的地区居住的人口总数只占全国0.57%。中国地形起伏度与 人口分布的相关性区域差异显著,东北、华北、华中和华南等地相关性显著,内蒙古与青藏地区几乎不存在相关性。

基于多源空间数据的山区人口分布模拟

[J].国土资源遥感,2012,(2): 61~67.https://doi.org/10.6046/gtzyyg.2012.02.12 URL Magsci 摘要

人口资源是制约山区发展的关键因素,其分布状况在一定程度上反映和决定了山区的资源环境安全状况和社会经济发展水平。在分析川滇黔接壤地区山区人口分布影响因素的基础上,结合已有方法,构建了适合山区人口数据空间化的模型。以2007年人口统计数据为基础,以居民点作为人口分布指示因子,利用GIS软件工具,分析了居民点分布与地貌形态、土地利用、道路以及水系间的关系。基于多源空间数据融合的思想,引进了居民点缓冲区的概念,以较客观的赋权方式确定影响因子权重,实现山区人口统计数据的空间化。结果表明,通过融合产生的人口密度与乡镇级人口密度的相关性均在0.80以上,结果可靠,为进一步分析山区人口分布格局提供了重要的基础数据。

喀斯特高原山区人口空间结构及其对可持续发展的影响[D]

.上海:华东师范大学,2007.高原山区人口分布特征及其主要影响因素——基于毕节地区的Panel Data计量模型分析

[J].人口研究, 2011,(5): 90~101.URL 摘要

本文基于1987~2007年 毕节地区八个县市经济、社会和资源环境方面的面板数据,考察了资源环境、经济水平和社会发展等因素对毕节人口分布变动的影响。研究发现,毕节各县市的人口 总量和人口密度稳步增加,呈现协同式的增长态势,但各县市之间增长速度快慢不一,显示了区域间的差异;自然环境因素对人口地域分布变动的影响日趋减弱,但 是减小的幅度并不大,说明了自然环境因素对人口分布变动的影响是根深蒂固的;经济水平和社会发展因素对人口密度变动的影响越来越大,其中尤以人均GDP和 医疗条件变量更为显著;就人口密度的动态变化影响而言,除了受资源环境、社会经济发展因素的共同影响之外,毕节各个县市还表现出其个体显著差异的特征。

Natural environment suitability of china and its relationship with population distributions

[J]. Environmental Research and Public Health,2009, 6:3025-3039.山区人口、资源、环境与经济协调发展研究

[J]. 地域研究与开发, 1998,17(4): 65~68.URL

山区人口与环境互动关系的初步研究

[J]. 地理科学, 2002,22(3): 282~287.URL

Relief degree of land surface and its influence on population distribution in China

0

2008

1):146~

0

2011

基于GIS的关中-天水经济区地形起伏度与人口分布研究

1

2012

... 作为直接反应人口现状及压力的重要指标,人口密度在人口承载能力评价中被广泛应用.但现有的人口密度计算常以行政区国土总面积为统计范围,未充分考虑地形、海拔高度、地质灾害等对人口分布造成的影响[1].例如,按照此算法,中国西藏平均人口密度为2人/km2,远低于国内其他地区,表面上说明该地区人口承载潜力大.但实际情况远非如此,该区域多为海拔超过4 000 m的高山地貌,有效的耕地仅分布于狭窄的南部河谷地带,面积不足西藏自治区面积的3‰,草原牧场受寒冷干旱影响,单位面积载畜量也较低,综合考虑这些因素,其人口承载力潜力远不及中国其他地区.先前已有少量研究注意到了地形等自然条件与人口分布之间的关系,这些研究表明地形起伏度是影响城镇布局、人口分布的重要因素[2~7],但是并未专门针地形起伏度最大、变化最剧烈的山区进行分析.与平原和浅丘地区不同,山区中海拔较高、地形起伏度较大的区域往往占较大的比重,这些地区不适宜人类聚居,传统的人口密度计算并未考虑这些因素对人口分布的影响[8],造成计算所得的人口密度明显低于真实值,因此充分考虑山区地形条件的特殊性,确定适宜生产、生活的土地与空间分布是计算山区真实人口密度的关键. ...

中国人口密度数字模拟

1

2003

... 作为直接反应人口现状及压力的重要指标,人口密度在人口承载能力评价中被广泛应用.但现有的人口密度计算常以行政区国土总面积为统计范围,未充分考虑地形、海拔高度、地质灾害等对人口分布造成的影响[1].例如,按照此算法,中国西藏平均人口密度为2人/km2,远低于国内其他地区,表面上说明该地区人口承载潜力大.但实际情况远非如此,该区域多为海拔超过4 000 m的高山地貌,有效的耕地仅分布于狭窄的南部河谷地带,面积不足西藏自治区面积的3‰,草原牧场受寒冷干旱影响,单位面积载畜量也较低,综合考虑这些因素,其人口承载力潜力远不及中国其他地区.先前已有少量研究注意到了地形等自然条件与人口分布之间的关系,这些研究表明地形起伏度是影响城镇布局、人口分布的重要因素[2~7],但是并未专门针地形起伏度最大、变化最剧烈的山区进行分析.与平原和浅丘地区不同,山区中海拔较高、地形起伏度较大的区域往往占较大的比重,这些地区不适宜人类聚居,传统的人口密度计算并未考虑这些因素对人口分布的影响[8],造成计算所得的人口密度明显低于真实值,因此充分考虑山区地形条件的特殊性,确定适宜生产、生活的土地与空间分布是计算山区真实人口密度的关键. ...

山区资源环境承载力研究现状与关键问题

1

2010

... 岷江上游地处中国自然地貌阶梯中第一和第二阶梯之间的过渡地带,以高山峡谷地貌为主,人口主要分布在河谷及两侧地势相对平缓区域,本文尝试引入地形起伏度因子,并考虑海拔高度对人类生活、生产的限制,选择岷江上游作为研究区,对山区人口密度算法进行修正,以期得到较为准确的岷江上游地区人口密度数据,为准确评估该地区资源环境承载力提供基础数据[9~11],同时也为山区人口密度的准确估算提供新方法. ...

2

2009

... 根据公式(1),应用ArcGIS空间分析(Spatial Analyst)模块中邻域分析功能(Neighborhood)和栅格计算功能(Raster Calculator)来获取岷江上游及各个县的地形起伏度,过程如下[10, 15~17]:① 运用Block Statistic命令提取该栅格区内最大值Max(H)和最小值 Min(H),并将此值赋予该栅格区内的所有栅格,生成相应新数据层;② 运用栅格计算器计算Max(H)和Min(H)数据层的差值,生成相应新数据层,据此完成研究区的海拔提取;③ 提取平地面积(坡度≤10°),对数据进行重新分类,将不参与分析的非平地相应数值设置为空值.开辟15×15分析窗口,在每一窗口内统计出平地相应栅格数,再利用栅格计算器,将非平地的空值改为0,乘以栅格单元的面积,形成新数据层[14];④ 运用栅格计算器对新生成图层进行计算,获取地形起伏度数据层,完成研究区地形起伏度计算.最后运用空间分析工具(Extract by Mask)根据行政边界矢量数据,提取岷江上游各县地形起伏度数据. ...

... 关于中国地形起伏度及其与人口分布相关性的研究成果表明[10],就全国尺度而言,总人口中仅有0.57%分布在地形起伏度大于3°的地区,但由于山区地貌特征与平原地区有较大差异,人口集中分布的地形起伏度阈值上限为3,这一阈值对于广大山区未必具有普适性,实际上,海拔高度也是限制人口分布的重要因素之一.因此本研究采用岷江上游人口密度栅格图、地形起伏度与DEM,利用ArcGIS区域分析模块,统计不同地形起伏度与海拔高度下的人口密度,制成人口累积分布曲线,以期揭示岷江上游人口分布特征,并确定各县人口分布的地形起伏度与海拔高度阈值. ...

中国西南山区资源环境安全态势评价

1

2011

... 岷江上游地处中国自然地貌阶梯中第一和第二阶梯之间的过渡地带,以高山峡谷地貌为主,人口主要分布在河谷及两侧地势相对平缓区域,本文尝试引入地形起伏度因子,并考虑海拔高度对人类生活、生产的限制,选择岷江上游作为研究区,对山区人口密度算法进行修正,以期得到较为准确的岷江上游地区人口密度数据,为准确评估该地区资源环境承载力提供基础数据[9~11],同时也为山区人口密度的准确估算提供新方法. ...

中国地势起伏度最佳统计单元的求证

1

1990

... 1)最佳统计单元计算.地形起伏度(relief degree of land surface)也称地势起伏度、相对地势或相对高度,是指某一确定面积内最高和最低点之高差.可反映宏观区域地表起伏特征,是定量描述地貌形态、划分地貌类型的重要指标.随着某一个范围的增大,地势起伏度必然会增加,因此地形起伏度研究的关键是确定最佳统计单元,根据前人的研究得出地形起伏度随面积的变化曲线呈逻辑斯蒂曲线,最佳统计单元的大小确定即在此曲线由陡变缓处.本文应用均值变点分析法计算最佳统计单元[12,13].令数据序列{xi}中i= 1,2…N,样本分为x1,x2,…xi-1和xi,xi+ 1…xN两段,计算每段样本的算术平均值Xi1、Xi2及其统计量,及总体样本的离差平方和S及分段样本的离差平方和之差Si.其中 , .根据王玲等方法处理数据得出[3],统计量S=12.94,对S-Si数据序列按照均值变点分析法进行计算可得到差值变化曲线(图1),在第7个点时S与Si的差值达到了最大,这一点即我们寻找的变点,第7个点对应的分析窗口为15×15像元,通过均值变点分析法确定地形起伏度的最佳统计单元为0.81 km2. ...

A new typology for mountains and other relief classes: an application to global continental water resources and population distribution

1

2001

... 1)最佳统计单元计算.地形起伏度(relief degree of land surface)也称地势起伏度、相对地势或相对高度,是指某一确定面积内最高和最低点之高差.可反映宏观区域地表起伏特征,是定量描述地貌形态、划分地貌类型的重要指标.随着某一个范围的增大,地势起伏度必然会增加,因此地形起伏度研究的关键是确定最佳统计单元,根据前人的研究得出地形起伏度随面积的变化曲线呈逻辑斯蒂曲线,最佳统计单元的大小确定即在此曲线由陡变缓处.本文应用均值变点分析法计算最佳统计单元[12,13].令数据序列{xi}中i= 1,2…N,样本分为x1,x2,…xi-1和xi,xi+ 1…xN两段,计算每段样本的算术平均值Xi1、Xi2及其统计量,及总体样本的离差平方和S及分段样本的离差平方和之差Si.其中 , .根据王玲等方法处理数据得出[3],统计量S=12.94,对S-Si数据序列按照均值变点分析法进行计算可得到差值变化曲线(图1),在第7个点时S与Si的差值达到了最大,这一点即我们寻找的变点,第7个点对应的分析窗口为15×15像元,通过均值变点分析法确定地形起伏度的最佳统计单元为0.81 km2. ...

科学面对山区发展已是刻不容缓——写自汶川大地震的警示

1

2009

... 根据公式(1),应用ArcGIS空间分析(Spatial Analyst)模块中邻域分析功能(Neighborhood)和栅格计算功能(Raster Calculator)来获取岷江上游及各个县的地形起伏度,过程如下[10, 15~17]:① 运用Block Statistic命令提取该栅格区内最大值Max(H)和最小值 Min(H),并将此值赋予该栅格区内的所有栅格,生成相应新数据层;② 运用栅格计算器计算Max(H)和Min(H)数据层的差值,生成相应新数据层,据此完成研究区的海拔提取;③ 提取平地面积(坡度≤10°),对数据进行重新分类,将不参与分析的非平地相应数值设置为空值.开辟15×15分析窗口,在每一窗口内统计出平地相应栅格数,再利用栅格计算器,将非平地的空值改为0,乘以栅格单元的面积,形成新数据层[14];④ 运用栅格计算器对新生成图层进行计算,获取地形起伏度数据层,完成研究区地形起伏度计算.最后运用空间分析工具(Extract by Mask)根据行政边界矢量数据,提取岷江上游各县地形起伏度数据. ...

基于土地利用的中国人口密度模拟

1

2004

... 作为直接反应人口现状及压力的重要指标,人口密度在人口承载能力评价中被广泛应用.但现有的人口密度计算常以行政区国土总面积为统计范围,未充分考虑地形、海拔高度、地质灾害等对人口分布造成的影响[1].例如,按照此算法,中国西藏平均人口密度为2人/km2,远低于国内其他地区,表面上说明该地区人口承载潜力大.但实际情况远非如此,该区域多为海拔超过4 000 m的高山地貌,有效的耕地仅分布于狭窄的南部河谷地带,面积不足西藏自治区面积的3‰,草原牧场受寒冷干旱影响,单位面积载畜量也较低,综合考虑这些因素,其人口承载力潜力远不及中国其他地区.先前已有少量研究注意到了地形等自然条件与人口分布之间的关系,这些研究表明地形起伏度是影响城镇布局、人口分布的重要因素[2~7],但是并未专门针地形起伏度最大、变化最剧烈的山区进行分析.与平原和浅丘地区不同,山区中海拔较高、地形起伏度较大的区域往往占较大的比重,这些地区不适宜人类聚居,传统的人口密度计算并未考虑这些因素对人口分布的影响[8],造成计算所得的人口密度明显低于真实值,因此充分考虑山区地形条件的特殊性,确定适宜生产、生活的土地与空间分布是计算山区真实人口密度的关键. ...

The Relief degree of land surface and its correlation with population distribution in urban agglomerations of China

1

2009

... 作为直接反应人口现状及压力的重要指标,人口密度在人口承载能力评价中被广泛应用.但现有的人口密度计算常以行政区国土总面积为统计范围,未充分考虑地形、海拔高度、地质灾害等对人口分布造成的影响[1].例如,按照此算法,中国西藏平均人口密度为2人/km2,远低于国内其他地区,表面上说明该地区人口承载潜力大.但实际情况远非如此,该区域多为海拔超过4 000 m的高山地貌,有效的耕地仅分布于狭窄的南部河谷地带,面积不足西藏自治区面积的3‰,草原牧场受寒冷干旱影响,单位面积载畜量也较低,综合考虑这些因素,其人口承载力潜力远不及中国其他地区.先前已有少量研究注意到了地形等自然条件与人口分布之间的关系,这些研究表明地形起伏度是影响城镇布局、人口分布的重要因素[2~7],但是并未专门针地形起伏度最大、变化最剧烈的山区进行分析.与平原和浅丘地区不同,山区中海拔较高、地形起伏度较大的区域往往占较大的比重,这些地区不适宜人类聚居,传统的人口密度计算并未考虑这些因素对人口分布的影响[8],造成计算所得的人口密度明显低于真实值,因此充分考虑山区地形条件的特殊性,确定适宜生产、生活的土地与空间分布是计算山区真实人口密度的关键. ...

基于地理加权回归的山区人口分布影响因素实证研究——以贵州省毕节地区为例

3

2012

... 根据公式(1),应用ArcGIS空间分析(Spatial Analyst)模块中邻域分析功能(Neighborhood)和栅格计算功能(Raster Calculator)来获取岷江上游及各个县的地形起伏度,过程如下[10, 15~17]:① 运用Block Statistic命令提取该栅格区内最大值Max(H)和最小值 Min(H),并将此值赋予该栅格区内的所有栅格,生成相应新数据层;② 运用栅格计算器计算Max(H)和Min(H)数据层的差值,生成相应新数据层,据此完成研究区的海拔提取;③ 提取平地面积(坡度≤10°),对数据进行重新分类,将不参与分析的非平地相应数值设置为空值.开辟15×15分析窗口,在每一窗口内统计出平地相应栅格数,再利用栅格计算器,将非平地的空值改为0,乘以栅格单元的面积,形成新数据层[14];④ 运用栅格计算器对新生成图层进行计算,获取地形起伏度数据层,完成研究区地形起伏度计算.最后运用空间分析工具(Extract by Mask)根据行政边界矢量数据,提取岷江上游各县地形起伏度数据. ...

... 1) 应用地形起伏度修正人口密度,为真实反映山区人口密度提供了新的考量依据.本文在地形起伏度与人口密度相关性分析基础上,充分考虑地形起伏度与海拔高度对人口分布的影响,合理计算岷江上游适宜人口分布的面积,剔除无人居住区,以此为基础对其人口密度进行修正,提高了其人口密度指标的真实性,有助于准确掌握该区人口承载力与可持续发展水平.文章对人口密度修正的探索为解决山区人口密度值偏低的问题提供了新的考量方法.未来研究中,对于地形复杂、生态国土比重大的山区,人口的合理密度除了要考虑地形起伏度、海拔高度外,还应进一步耦合水土资源配置能力、山地灾害风险等因素,以促进山区人口、资源与环境相协调,确保山区人地关系的可持续性[15]. ...

... 3) 岷江上游人口潜在压力大.山区人口容量取决于最薄弱的土地要素[15~20],即山区人口空间分布受制于适宜居住的土地面积.茂县、汶川县、理县、黑水县和松潘县地形起伏度小于4°的面积占全县面积的比例分别为41.20%、43.07%、12.79%、17.79%和24.37%,除茂县和汶川县外,其余3县适宜居住的土地面积均小于25%.因此,综合考虑土地资源现状和人口分布特点,其人口潜在压力大.其次,岷江上游人口分布分散,大部分山区居民就地利用资源[21],造成山区森林破坏,加剧土地破碎,导致山区生态环境恶化.因此,尽管该区当前人口密度低于平原地区,但是,对脆弱的山地生态系统而言,人口的潜在压力巨大. ...

基于栅格数据的山区人口分布规律研究

0

2013

地势起伏度对三峡库区人口及经济发展水平的影响

1

2013

... 1)最佳统计单元计算.地形起伏度(relief degree of land surface)也称地势起伏度、相对地势或相对高度,是指某一确定面积内最高和最低点之高差.可反映宏观区域地表起伏特征,是定量描述地貌形态、划分地貌类型的重要指标.随着某一个范围的增大,地势起伏度必然会增加,因此地形起伏度研究的关键是确定最佳统计单元,根据前人的研究得出地形起伏度随面积的变化曲线呈逻辑斯蒂曲线,最佳统计单元的大小确定即在此曲线由陡变缓处.本文应用均值变点分析法计算最佳统计单元[12,13].令数据序列{xi}中i= 1,2…N,样本分为x1,x2,…xi-1和xi,xi+ 1…xN两段,计算每段样本的算术平均值Xi1、Xi2及其统计量,及总体样本的离差平方和S及分段样本的离差平方和之差Si.其中 , .根据王玲等方法处理数据得出[3],统计量S=12.94,对S-Si数据序列按照均值变点分析法进行计算可得到差值变化曲线(图1),在第7个点时S与Si的差值达到了最大,这一点即我们寻找的变点,第7个点对应的分析窗口为15×15像元,通过均值变点分析法确定地形起伏度的最佳统计单元为0.81 km2. ...

中国地形起伏度及其与人口分布的相关性

1

2007

... 2) 地形起伏度计算.不同领域应用目的不同,地形起伏度在定义、提取方法及等级划分等方面存在一定的差异.地形起伏度的经典计算公式为Max(H)-Min(H),即某一确定面积内最高和最低点之高差,其他计算公式都在此公式基础上衍生得到.牛文元等考虑到地形起伏度对生态环境脆弱度影响,将平地比重引入该模型;封志明将500 m作为中国基准山体高度,地形起伏度作为独立数值具备了地理学意义,用于分析地形起伏度与人口分布的相关性[4].本研究探讨基于地形起伏度的人口密度修正,因此根据封志明等提出的人居环境自然适宜性背景下地形起伏度定义,计算岷江上游地形起伏度.计算公式如下: ...

基于多源空间数据的山区人口分布模拟

1

2012

... 根据公式(1),应用ArcGIS空间分析(Spatial Analyst)模块中邻域分析功能(Neighborhood)和栅格计算功能(Raster Calculator)来获取岷江上游及各个县的地形起伏度,过程如下[10, 15~17]:① 运用Block Statistic命令提取该栅格区内最大值Max(H)和最小值 Min(H),并将此值赋予该栅格区内的所有栅格,生成相应新数据层;② 运用栅格计算器计算Max(H)和Min(H)数据层的差值,生成相应新数据层,据此完成研究区的海拔提取;③ 提取平地面积(坡度≤10°),对数据进行重新分类,将不参与分析的非平地相应数值设置为空值.开辟15×15分析窗口,在每一窗口内统计出平地相应栅格数,再利用栅格计算器,将非平地的空值改为0,乘以栅格单元的面积,形成新数据层[14];④ 运用栅格计算器对新生成图层进行计算,获取地形起伏度数据层,完成研究区地形起伏度计算.最后运用空间分析工具(Extract by Mask)根据行政边界矢量数据,提取岷江上游各县地形起伏度数据. ...

喀斯特高原山区人口空间结构及其对可持续发展的影响[D]

1

2007

... 4) 岷江上游应因地制宜引导人口合理布局.岷江上游人口潜在压力大,人口分散布局特征明显,降低了资源利用效率,加剧了生态环境破坏的风险,导致了医疗、教育、公共交通、供水供电等公共服务匹配困难[18,22],因此应引导该区人口适度集中布局,促进土地集约高效利用.鉴于岷江上游人口分布特征与地形条件,在地形条件和人口容量等因素限制下,汶川和茂县应坚持集中、集约、高效原则进行人口和产业布局,引导分散布局的人口集中居住,围绕产业建设,建立集中安置区,可以进一步提高适宜居住地区的人口规模与用地效益;对于资源环境承载力较差的理县和黑水县,应坚持适度开发的原则,引导人口集中合理布局,将人口密度控制在适度规模;对于生态功能重要、资源环境承载力差、灾害风险大的松潘县,应以保护和恢复生态为主,人口规模不宜持续提高,考虑其地形起伏度与海拔高度对人口分布的影响低于其他4县,人口分布受民族、文化等的影响较大,该区域引导人口合理布局存在更大困难,因此可采取适度集中、梯度迁移的方式,引导人口向适宜居住地区搬迁,逐步改善其人口分散的格局,优化人口空间聚落体系. ...

高原山区人口分布特征及其主要影响因素——基于毕节地区的Panel Data计量模型分析

0

2011

Natural environment suitability of china and its relationship with population distributions

1

2009

... 3) 岷江上游人口潜在压力大.山区人口容量取决于最薄弱的土地要素[15~20],即山区人口空间分布受制于适宜居住的土地面积.茂县、汶川县、理县、黑水县和松潘县地形起伏度小于4°的面积占全县面积的比例分别为41.20%、43.07%、12.79%、17.79%和24.37%,除茂县和汶川县外,其余3县适宜居住的土地面积均小于25%.因此,综合考虑土地资源现状和人口分布特点,其人口潜在压力大.其次,岷江上游人口分布分散,大部分山区居民就地利用资源[21],造成山区森林破坏,加剧土地破碎,导致山区生态环境恶化.因此,尽管该区当前人口密度低于平原地区,但是,对脆弱的山地生态系统而言,人口的潜在压力巨大. ...

山区人口、资源、环境与经济协调发展研究

1

1998

... 3) 岷江上游人口潜在压力大.山区人口容量取决于最薄弱的土地要素[15~20],即山区人口空间分布受制于适宜居住的土地面积.茂县、汶川县、理县、黑水县和松潘县地形起伏度小于4°的面积占全县面积的比例分别为41.20%、43.07%、12.79%、17.79%和24.37%,除茂县和汶川县外,其余3县适宜居住的土地面积均小于25%.因此,综合考虑土地资源现状和人口分布特点,其人口潜在压力大.其次,岷江上游人口分布分散,大部分山区居民就地利用资源[21],造成山区森林破坏,加剧土地破碎,导致山区生态环境恶化.因此,尽管该区当前人口密度低于平原地区,但是,对脆弱的山地生态系统而言,人口的潜在压力巨大. ...

山区人口与环境互动关系的初步研究

1

2002

... 4) 岷江上游应因地制宜引导人口合理布局.岷江上游人口潜在压力大,人口分散布局特征明显,降低了资源利用效率,加剧了生态环境破坏的风险,导致了医疗、教育、公共交通、供水供电等公共服务匹配困难[18,22],因此应引导该区人口适度集中布局,促进土地集约高效利用.鉴于岷江上游人口分布特征与地形条件,在地形条件和人口容量等因素限制下,汶川和茂县应坚持集中、集约、高效原则进行人口和产业布局,引导分散布局的人口集中居住,围绕产业建设,建立集中安置区,可以进一步提高适宜居住地区的人口规模与用地效益;对于资源环境承载力较差的理县和黑水县,应坚持适度开发的原则,引导人口集中合理布局,将人口密度控制在适度规模;对于生态功能重要、资源环境承载力差、灾害风险大的松潘县,应以保护和恢复生态为主,人口规模不宜持续提高,考虑其地形起伏度与海拔高度对人口分布的影响低于其他4县,人口分布受民族、文化等的影响较大,该区域引导人口合理布局存在更大困难,因此可采取适度集中、梯度迁移的方式,引导人口向适宜居住地区搬迁,逐步改善其人口分散的格局,优化人口空间聚落体系. ...