原创 湖州发布 湖州发布

导语

㘰是湖州地区的一种基于特殊水文环境、服务农业生产的圩田,分布在浙江省湖州市长兴县、安吉县、南太湖新区的浅丘山区一带,主要发挥防洪、排涝、灌溉功能。与太湖溇港不同,㘰的防洪功能更为突出,可以有效缓解天目山区暴雨和西苕溪水系洪水对居民造成的威胁。

㘰是活的史诗。西苕溪㘰群灌溉工程不仅仅是遗产,更是一面镜子:映照着“变害为利”的生存哲学,反映着人类与自然和谐共生的永恒命题。为了深入挖掘并系统梳理湖州千年水利智慧,让西苕溪㘰群灌溉工程走进更多人的视野,《湖州味道》栏目特别开设“西苕溪㘰群灌溉工程遗产”专题,从今天开始,陆续刊发系列文章,以飨读者。

让我们循着水流的方向,走进湖州㘰群的时空长廊,触摸㘰门的斑驳,倾听㘰渠的脉动,在纵横水网间,读懂一滴水如何成就一片沃土,一种智慧如何照亮未来!

播音:汇哲、王然

全文约2832字,阅读约14分钟

《湖州味道》特邀作者:赵何晶

投稿邮箱:963458800@qq.com

2025年7月18日,灌溉工程遗产保护暨㘰田灌溉文化挖掘与遗产保护学术交流会在北京举行,㘰田作为一种灌溉文化的形式进入大家的视野。期间,湖州㘰田灌溉及其相关文化,受到与会专家的关注和高度评价。

太湖流域总面积36800平方公里,下辖江苏、浙江、安徽、上海三省一市,涉及苏州、无锡、常州、镇江及杭州、嘉兴、湖州等7个地级市。在其上游,有个独特的地名叫“㘰”,集中出现在浙江省湖州市、浙江省八大水系之一的西苕溪流域,涉及长兴县、安吉县以及南太湖新区。

2003年,联合国第五次地名标准化会议第六次会议曾明确指出,地名是民族文化遗产。“㘰”与“㘰田”是目前浙江湖州地区特有的名称,特殊的地名用词反映了特殊的地理环境。鉴于“㘰”的独特性,要认识㘰田灌排体系,就要从了解与“㘰”相关的概念开始。

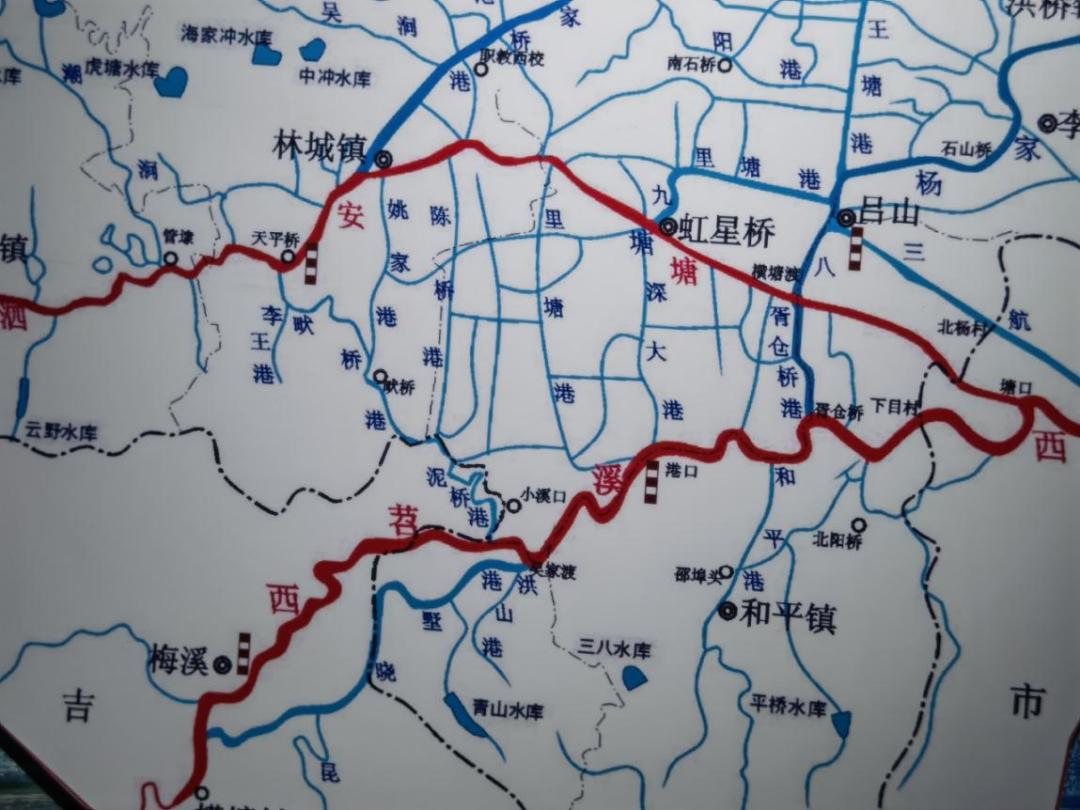

㘰区核心区域图

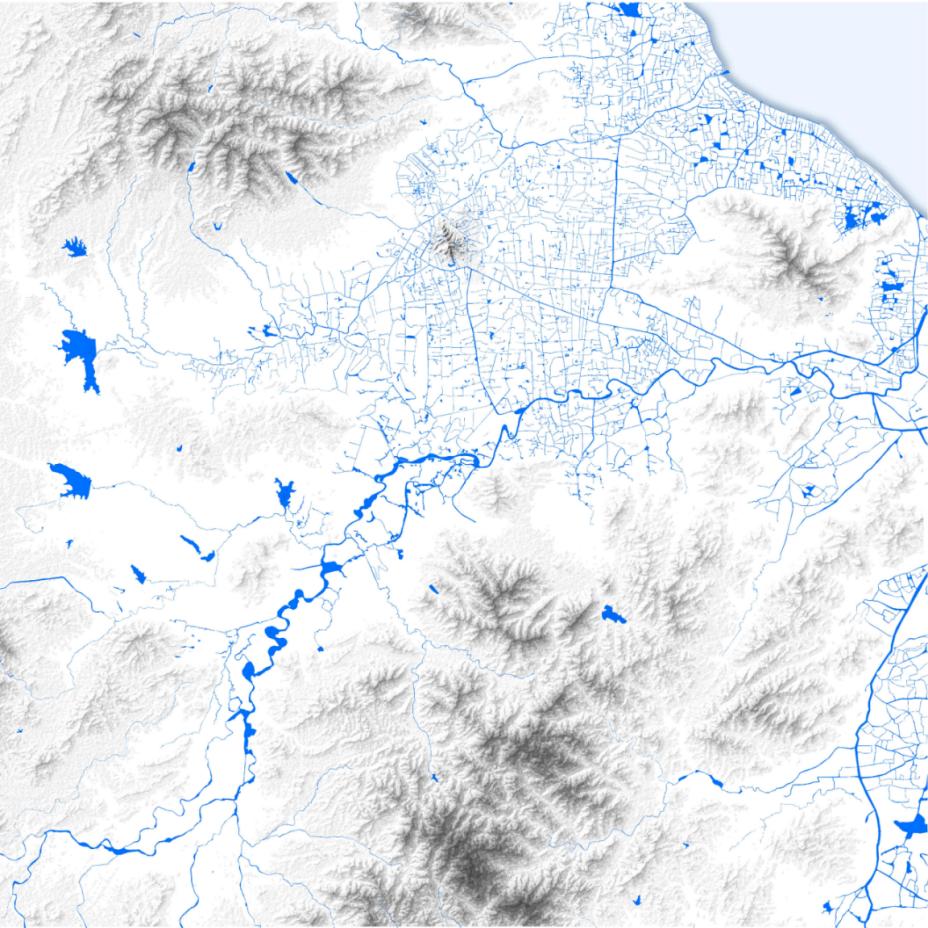

㘰区水网分布图

“㘰田”是中国传统田制中一种独具地域特色的类型,也是一种在特定水文地理环境下因地制宜创造的服务于农业生产的水利工程。作为灌溉工程遗产,㘰田的构成内容和运行机理均有别于其他灌溉排水工程。

“㘰”在《汉语大字典》第二版中解释为:“地名用字”。宋代之前,“㘰”字只是作为“斟”的异体字(㘰、㪸……)之一存在。如司马光《类篇》卷三十九:“㘰,诸深切。㘰鄩,古国名,在河南,禹后也,通作斟。”从中看不出水利工程的含义,且读音是“zhēn”而不是“dǒu”。

经“中国·国家地名信息库”检索,全国含“㘰”字的地名共411个,其中湖州市占了绝大多数,达到404个,其余还有浙江省杭州市4个和安徽省芜湖市3个。以“㘰”命名的村落统计,全国共156个,除安徽省芜湖市的“㘰村”外,其余155个均在湖州市,其中长兴县111个、安吉县33个、湖州市区11个。此外,“斗”“兜”等读音相近而字形不同的地名也在湖州大量存在。

历史文献中对“㘰”的涵义有明确描述。有关湖州㘰(dǒu)堤的最早记载见于元代诗人杨维桢(1296—1370)的两首诗。一首是《铁崖先生古乐府·苕山水歌》:东盛㘰前折杨柳,西庄漾下纫香芹。东村击鼓送将醉,西村吹笛迎余醺。另一首是《莲花㘰歌》:楝花风残啼鴂舌,莲花㘰上春三月。㘰上女郎齐踏歌,轻衫白苎飘香雪……何处江南最有情,新买莲花㘰上宅。

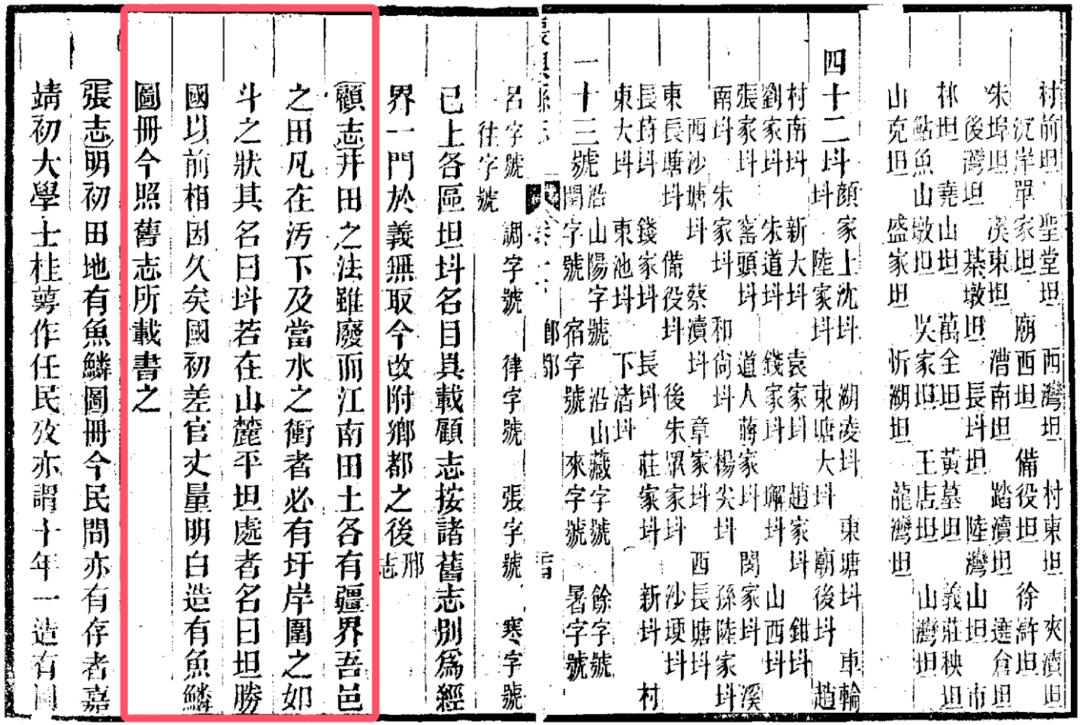

明嘉靖年间顾应祥编纂的《长兴县志》:“吾邑之田,凡在污下及当水之冲者,必有圩岸围之如斗之状,其名曰‘㘰’。”更直接形象地说明了“㘰”产生的水利环境、水利功能和工程形态特点。

清光绪《长兴县志》引“顾志”(顾应祥修嘉靖《长兴县志》)

由此,我们可以给“㘰”下个定义,指低山丘陵滨河坡地和河谷平原地区人工修筑的用来防洪、灌田的区域,通常包含农田、村落和配套水利设施,是农业生产和老百姓居住的基本单元。其目的有二,一是阻挡山区洪水对村落的威胁,同时将外部江河湖泊的高水位与内部区域分隔开,保护内部区域免受洪涝侵袭;二是将原本易受山区洪水冲击的浅丘区开垦耕种,使其变成可以生产、居住的土地。

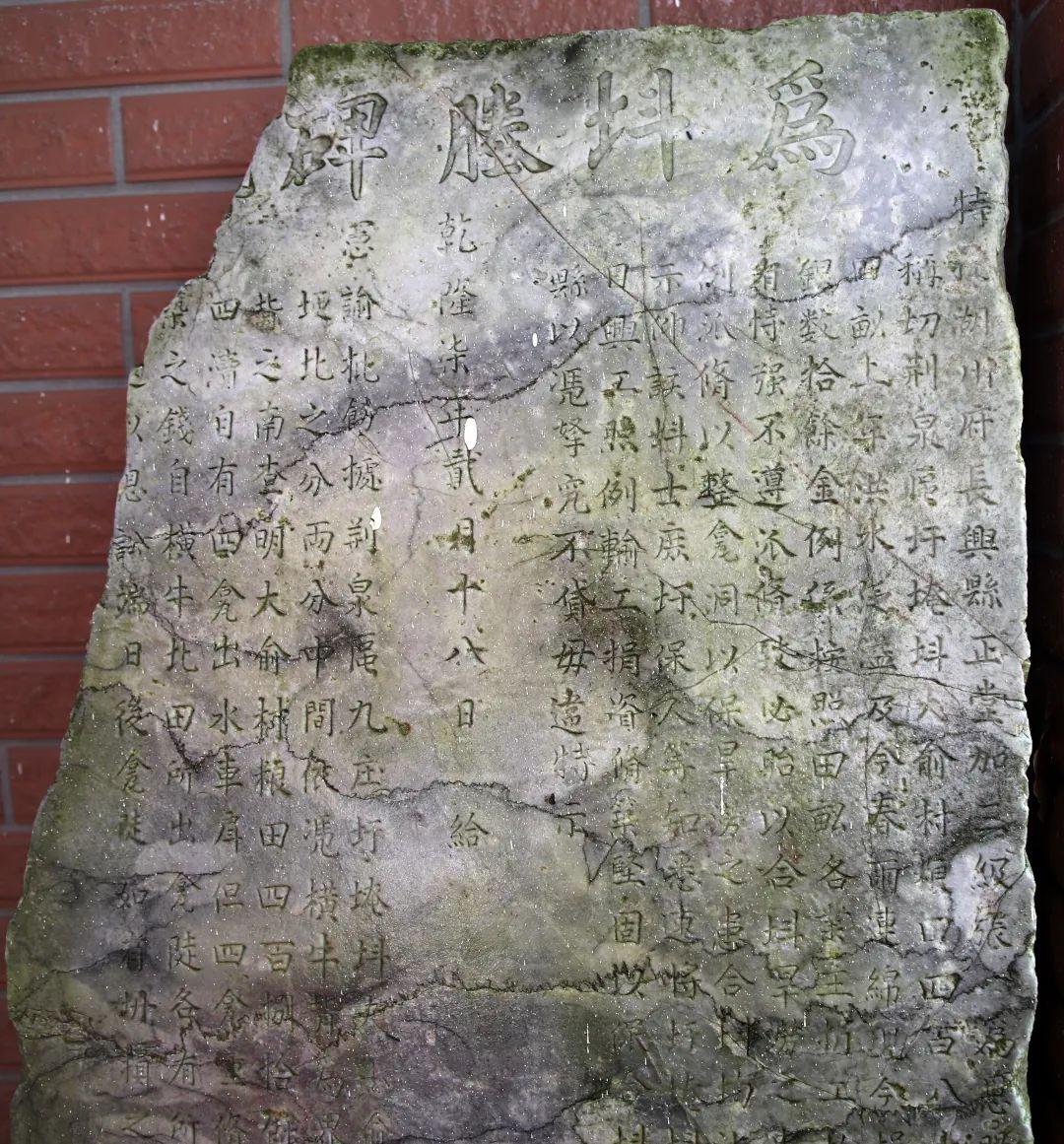

乾隆七年(1742)《为㘰塍碑记》(长兴县林城镇新华村)

在湖州人看来,“㘰”由“陡”引申而来,由于其围护的区域形如量米的斗,堤身也比平原之圩更为“陡峻”,“㘰”字代表泥土夯筑的围堤,围住的是盛产稻米的粮田。

“㘰田”的概念类似于其他圩(围)田、梯田等其他田制,指通过㘰堤建设来保障防洪安全,并通过系列水利工程设施支撑㘰内农业生产的田制类型,是西苕溪流域特有的耕地类型。狭义的㘰田也指㘰内的农田,每一套㘰堤围护的区域就是一个㘰田单元,面积一般在1000余亩至30000余亩不等。经过近几十年的联㘰并㘰之后,湖州地区现存一批功能完备、效益明显的㘰田灌排系统。

浙江北部湖州境内有78座千米以上山峰,主峰龙王山海拔1587.4米,是黄浦江的源头之一,一直以来也是典型的暴雨中心,年降水量在1300毫米以上,历史最大降水量达2905毫米,西苕溪干流长达139公里,这造成了西苕溪水系洪水陡涨陡落的特点,对沿线农田、村庄安全造成极大威胁,先民为应对特殊水文环境、服务农业生产开发出㘰田这种特殊的圩田。与一般圩田的水利设施以排涝为主不同,㘰田的防洪功能更为突出。

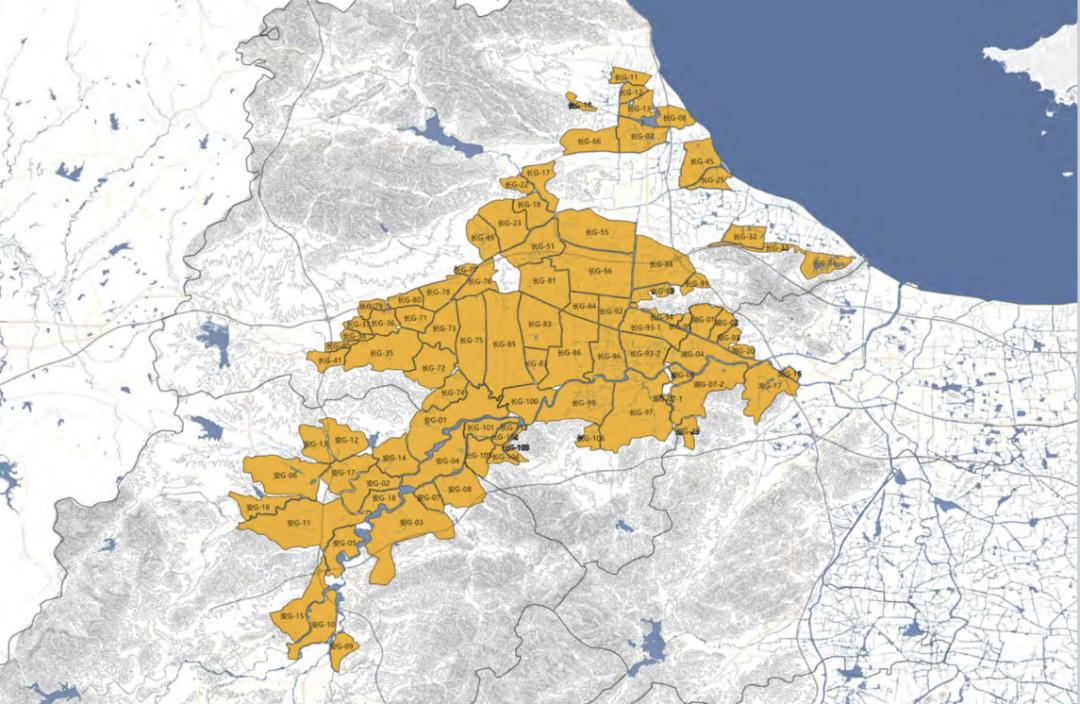

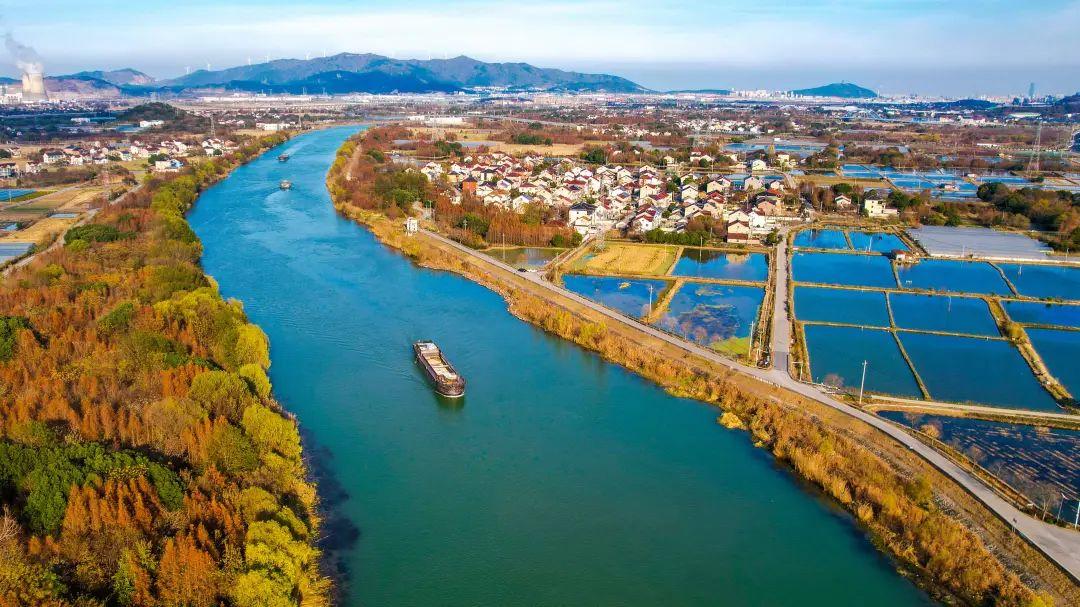

㘰田分布的区域合称㘰区。㘰田主要分布在太湖流域西南缘,湖州市安吉、长兴一带的低山丘陵滨河坡地或河谷平原,总面积大概940余平方公里。

湖州市西苕溪㘰区分布图

“倒㘰”特指㘰堤决口,洪水灌入㘰田之内造成洪涝灾害。由于洪水在外河暴涨,对㘰堤造成巨大压力,在相对薄弱堤段出现滑堤塌方、堤坝裂缝下陷、洪水漫堤等情况,洪水从决口涌入㘰内。根据淹没范围的不同,分为“倒全㘰”和“倒半㘰”。

1984年湖州市长兴县吴山乡倒㘰后情景

㘰田灌排工程体系主要包括㘰埂、㘰门、㘰渠、㘰塘等设施。“㘰埂”指在浅丘山区人工修建的防水堤岸,是㘰的核心工程,用于阻挡山区洪水侵入农田和村落,其内部可开垦为耕地,也称㘰堤、㘰塍。对于㘰内的㘰埂,特称墐堤。“㘰门”指㘰埂上为实现防洪、排涝、灌溉等功能,沟通内外部水系所开的闸门,即用带有竖槽的巨大石条镶嵌于河岸两边,上架石梁,形似石桥,平常雨季可使田中积水排出到外港,每逢旱涝将木板插入石槽作闸,防止外河灌水漫田,旱时用人力水车从外港河中翻水入田,可通船;较矮小的㘰门称涵、洞。“㘰渠”指㘰内的沟渠、河道,用于内部排水、灌溉。“㘰塘”指㘰内用于蓄水的池塘,也称㘰濠、㘰漾。

湖州市长兴县和平镇霅溪村东㘰门

湖州市长兴县泗安塘㘰埂

湖州市长兴县泗安镇五里渡㘰门群之西㘰门

湖州市长兴县洪桥镇木杓㘰内的㘰塘、㘰田

此外,㘰田内的村庄俗称“㘰村”。㘰堤上的护堤古树俗称“㘰树”,祈祷祭祀保护㘰田安全的庙宇俗称“㘰庙”。㘰村里往往都有负责组织㘰田水利工程建设防护的“㘰委会”或“㘰管会”。凡此种种,湖州地区形成了一套㘰田特有的名称体系和文化。

此外,还有很多㘰田专用器具。㘰桩是为坚固㘰堤打入堤基内所用的木材,主要为杉木,一般长度为6至10米左右,为减小入土阻力,每个㘰桩在使用前要将末梢削尖。㘰锤是在打㘰桩时用于锤击桩木的石锤,一般采用石质较为坚硬的花岗岩打凿,形状略方,中间凿有约5厘米直径的圆孔,用来安装锤柄。常用的㘰锤在10至12公斤之间。桩箍、桩架等都是打㘰桩用到的工具,桩箍是套在接受㘰锤打击的㘰桩顶端的铁箍或竹箍,作用是避免㘰桩顶端被打裂。桩架由㘰桩和两根“踏脚木”组成,打桩时,人踩在铺有防滑的草包或麻袋的踏脚木上,防止摔伤。

㘰锤

1984年湖州市长兴县吴山乡临溪㘰打桩抢险情形

此外,还有倒㘰时报警和召集人员抢险的“㘰锣”、用于传递信息的“㘰牌”、夜里巡堤抢险用的“㘰灯”等等专用器具,有些村里还保存有计算村民参与㘰田水利建设和抢险工作工分的“㘰签”。

修㘰计分工签

可以说,“㘰”是特定自然资源环境下的特殊水工建筑群,是人类对低山丘陵滨河坡地和河谷平原区域水土资源再提升再改造再深化的治理工程;“㘰田”是低丘缓坡区内的特殊田制,由三面环山一面环水或一面环山三面环水或四面环水而成;“㘰区”是山与㘰田平原交汇为边界而形成的区块总称。㘰田是因流域内暴雨集中、洪水频发且排水不畅的自然环境资源条件下,形成的“筑堤围田”的独特水利系统,架构了“田成于㘰内,而水(船)行于㘰外”的格局体系,兼具防洪、排涝、灌溉、航运等。其遗产核心构成包括㘰田、㘰埂(堤)、㘰门等,至今仍维系着西苕溪流域的农业生产模式,是太湖流域兼具工程价值、人文价值、社会价值的地域特色活态水利遗产。它具有生态防洪、农业灌溉的实用价值,同时兼有基层治水组织演变、地域文化符号的社会文化价值,是研究太湖流域人水关系的重要样本。它是人类对低丘缓坡地长期治理实践的结果,是人类治水治田的智慧结晶。

长湖申航道及两岸㘰区(吴拯摄)

往期推荐

上下滑动

来源:湖州发布

制图:沈竹青

编辑:马羚、童冯雯

在湖州看见美丽中国

记者:谢柽明 陆喆文 制作:垚垚

投稿方式

即日起,您可以通过进入南太湖号APP的“看见”栏目,点击“我要分享”进行投稿(照片或短视频)。除了赢取积分,您的作品还有机会登上湖州发布和爱湖州微信哦!

精选推荐

原标题:《湖州味道 | 太湖流域西苕溪的“㘰”与“㘰田”》